眾所周知,物理是一門特別注重“實證”的學問。因為這一鮮明特征,物理才被賦予崇高地位、可靠性和權威性。由所產生的科學、經濟和社會效果看去,說物理學是現代科技的源頭學科,大概不會有太多非議。黎民大眾對實證的威力,當然也是絕對臣服的。所謂“眼見為實”,便是箴言。既然要實證,就需要去觀測。物理本源和探測信號之間的互作用,在經典物理學中原本不值一提,但今天已成為一方雙刃劍。例如量子力學,揭示其中本源規律的探測進程,對本源自身可能產生影響,也影響對本源的認知,從而給我們心目中至高無上的物理信仰帶去一絲負面沖擊。當然,這是后話。

之所以出現量子本源與測量相互影響這樣的疑問,是因為物理人歷經千年,形成了牢固不破的約定:對物理規律的探測,需要有可靠的可觀測量 (liang4)。對凝聚態物理,可靠的可觀測量,更多是在熱力學意義上定義的。我們既約定觀測量要包含足夠大樣本,以盡可能抑制觀測進程對本源的影響;也約定可觀測量與某一本源之間應盡可能呈現一一對應的因果聯系。此時,如果再加上一個好的理論,將觀測量與本源 (物態) 聯系起來,好的物理認識就建立了。

在實證這一問題上,物理各分支中凝聚態算得上最接地氣。基于朗道對稱性及其破缺的范式,也基于熱力學,凝聚態物理基本上就做兩件事:找到一個熱力學可觀測量,建立這一觀測量與本源之間的聯系 (對凝聚態和量子材料,這可能就是所謂的結構 - 性能關系)。例如,材料的低階相變有比熱異常、鐵電行為有鐵電極化、鐵磁行為有磁矩,如此等等。比熱、極化和磁矩等物理量,都是可觀測量。對可觀測量的選擇和定義,反映了物理人理解本源的深度,但可靠的可觀測量總是我們最關注的物理元素。圖 1 所示乃可觀測與當下對凝聚態本源之間關系的一些理解:那些漂亮的物理,就如圖 1(B) 所示,總歸是要好的、清晰可辨的觀測窗口,就如圖 1(A) 所示。

圖 1. 凝聚態物理中可觀測量的核心地位:“建造”一個好的、可觀測的窗口 (A),才能說可能理解到好的、漂亮的物理本源 (B)。

(A) https://drexel.edu/coas/academics/departments-centers/physics/;(B)https://phy.iiserbpr.ac.in/index.php?category=physics&pid=tcmp。

追求這樣的可觀測量,實際上也展示了凝聚態自身異化的壯闊圖景:追逐“可觀測”的空間尺度越來越小、時間尺度越來越短、環境條件越來越苛、因果對應越來越弱。演化到一些極端情況,似乎又回到類似量子力學那“糾結難解”的境況:對本源的觀測,已嚴重干擾本源自身的穩定性,因此得到的不完全是初心、而是已出現了畸變的本源。最熟悉的一個例子,即“鐵電性”觀測:對鐵電性的觀測,隨著被觀測尺度越來越小,“不得不”逐漸從測量鐵電極化本身 (樣品表面束縛電荷多少),演化到測量“產生鐵電極化的離子位移”大小,再到今天的所謂能帶空間貝里相位的變化。而產生“鐵電極化”的離子位移測量,如果立足于衍射物理的話,就需要注意帶電的衍射粒子束會不可避免會地干擾被測目標本身。最終,得到的離子位移,就可能是一個被畸變過的“物理”量。

這類異化的圖景,到底是不是可持續的學科之路,筆者見識尚不足以在此議論。讓人焦慮的,可能是另外一番景象:凝聚態從經典走向量子,從傳統材料走向量子材料,實驗可觀測量的認知也正在面對挑戰。舉一個最直觀的例子,即量子材料研究的前沿問題之一:量子自旋液體 (quantum spinliquid, QSL)。所謂 QSL,是指缺乏實空間有序、但存在波矢空間長程關聯的磁性液體,是安德森提出來構建超導態的初始物態,包括“實空間無序、波矢空間關聯、自旋單態 (或三重態)”這樣的物理約束。這幾個名詞,馬上就定義了實驗探測似乎只能用窮舉模式:竭盡所能,去一一排除體系中所有可能的自旋有序結構和相變,包括長程的、中程的、短程的。最近一些年,此中物理人經歷的那些“費勁”,覆蓋了幾乎所有熱力學與動力學極端測量,就是為了排除“序”的存在。這樣的物理,實驗上,超越了傳統思維,不得不借助一些理論工具來輔證。相信我們都理解如下狀況:物理上,窮舉是最恐怖的邏輯,會令人惶惶不可終日!

這樣的不可終日,在量子材料研究中并非少見,雖然沒有QSL那么嚴苛嚴重。當凝聚態走向量子層面,可測的物理量,正變得越來越稀罕:一是可測量信號變弱,二乃一對一因果關系變弱。特別是后者,如果一個可測量有可能對應若干不同本源,陷入“手足無措”之境就變得難以避免。隨意舉幾個例子,如圖 2 所示:

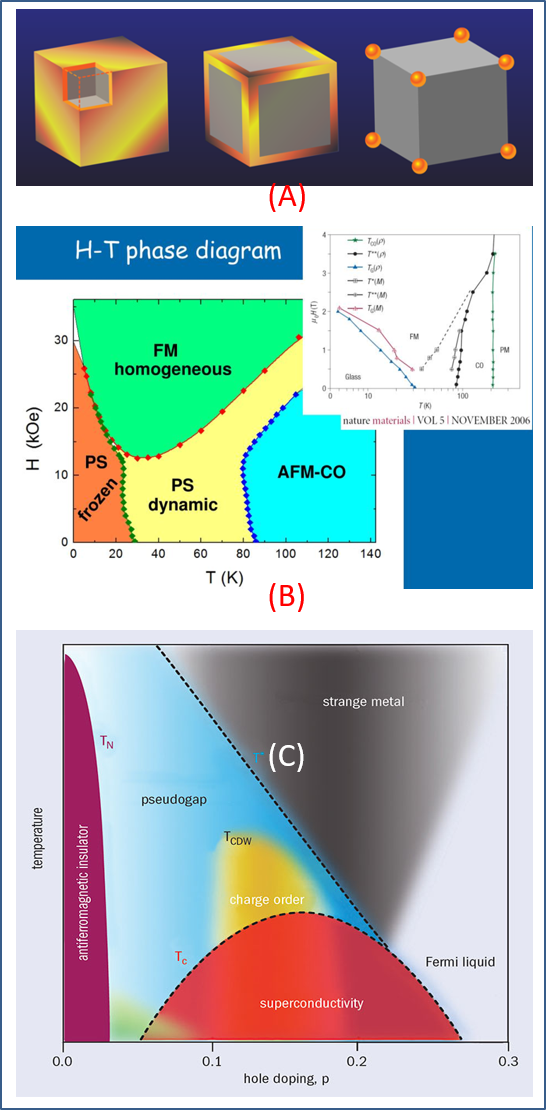

圖 2. 量子材料結構本源與可測量問題。(A) 物理人構建的圖像中,一階拓撲絕緣體的絕緣體態和金屬表面態、高階拓撲絕緣體的邊緣棱金屬態和面 / 體絕緣體、零維頂角金屬態和棱 / 面 / 體絕緣態。圖中灰色顯示絕緣體、金色顯示金屬態。(B) CMR 錳氧化物的電子相圖,其中 PS dynamic 就是指動態電子相分離區域。個中微結構是時空依賴的動態結構,令人手足無措。(C) 高溫超導銅氧化物相圖的一種,其中各種量子態毗鄰混雜在一起,大多數沒有唯一的可測量對應。

(A) https://physics.aps.org/articles/v10/132。(B)https://www.slideserve.com/tyler-hopkins/dynamic-phase-separation-in-manganites。(C)https://cerncourier.com/a/taming-high-temperature-superconductivity/。

(1) 拓撲絕緣體。簡單而言,拓撲絕緣體就是靠近費米面處能帶具有非平庸拓撲性質的體絕緣體。因為拓撲轉換的要求,這類體系表面處必定是自旋動量鎖定的金屬態。理論上,表面態既沒有一個確定的表層厚度與之對應,體態也不大可能是大帶隙絕緣體。這樣的結構,要直接可靠地測量表面金屬導電,不是一件容易的事情。能與宏觀輸運聯系起來的可測量,即量子霍爾效應,是一個好的可測量,但從體 - 邊對應物理去看,測量到的是一維邊緣棱的導電,而不是二維表面 surface 導電。看起來,這似乎是一種單向邏輯,即拓撲絕緣體一定有量子霍爾效應平臺,倒過來則未必。既然是未必,對此較真的人們就可“喋喋不休”。

(2) 電子相分離。這是展示“手足無措”問題的典型,在關聯過渡金屬化合物中普遍存在。例如,CMR 錳氧化物從最開始的 MIT,到 Jahn – Teller 效應、極化子輸運,到后來的電荷有序 (charge - ordering),再到電子相分離 (electronic phaseseparation),無一不是這種“手足無措”的體現 (讀者也可以認為是科學研究的必然):再精致的輸運測量,似乎也難以清晰呈現量子相本源的面目。特別是,現在更多人認為這些電子相分離的結構是時空 dynamic 的 (圖 2(B) 中的 dynamic phaseseparation, PS區域):即便是很弱的光電磁信號干擾,都可以改變電子相分離結構本身。

(3) 高溫超導相圖。以溫度 - 載流子濃度構成的相圖為例,銅基高溫超導氧化物在其中展示了諸多量子相。對每一相的認識,都多少能看到錳氧化物電子相分離問題的影子。其中關于贗能隙相 (pseudogap) 可以多寫幾句。高溫超導,存在電子配對及庫珀對相干兩個物理過程。在欠摻雜區,前者和后者對應的形成溫度不同,導致兩者之間出現一個溫度區域:存在電子庫珀對,但庫珀對密度不足以導致凝聚而實現超導電性。對應這種贗能隙的可測量,似乎一開始就不是很確定,因此早期的贗能隙區很大一部分被認定是奇異金屬區。后來,贗能隙區內又出現了電荷密度波 (charge densitywave, CDW)、自旋密度波 (spin density wave、SDW)、電子向列相 (electron nematicphase) 等更復雜的量子態。如此等等,量子材料人也不得不與宏觀量子物理的“不確定”打交道,如圖 2 所示,雖然微觀量子過程的“不確定”眾所周知、卻無可奈何。郁悶吧?!

這幾個例子,掛一漏萬,很好地呈現出量子材料在探測表征上面臨的挑戰。實驗上,基于熱力學的物態測量都不再那么一一對應,還需要理論和諸如 ARPES / STM 等高端實驗手段介入,方能揣測其中之一二,聲稱其中之三四,從而推演其量子物態。到目前為止,大概也只能對這些量子相說出個五六,距離理解七八還有距離。也因此,量子材料人總是不放棄、不拋棄,總在想辦法找到一些獨到的探測技術,去揭示諸多量子物態的本源面目。的確,量子材料的可測量問題是大問題,但這里的“大”主要只針對“唯一性”。反過來,這種唯一性問題,也給確定本源以額外機會:既然宏觀測量與本源之間缺乏一一對應的因果,即一個原因可能對應若干個探測結果,或者一個探測結果可以解釋為來自幾個不同原因,那不妨就進行多種不同類別的探測。交叉排除融合,總歸能更明確地確定背后的本源。這大概是量子材料人堅持不懈、繼續發力去發展各種 (宏觀、熱力學意義上的) 探測技術的驅動力之一。

這里,姑且展示一個有關高溫超導中電荷密度波 CDW 的故事,來呈現這種精神。

所謂 CDW,粗略地理解,就是量子材料中電荷密度呈現空間周期調制結構。CDW 的形成過程可歸屬二級相變,是關聯電子體系經常出現的一類量子相。早期對其認知,與晶格畸變的派爾斯相變密切相干,因此 CDW 很容易被歸結為電荷與晶格聲子相互作用的產物。正因為如此,超導物理人一直認為 CDW 是與超導直接競爭的量子相,被給予足夠重視和曝光度。2021 年,《npj QM》曾刊發過一篇銅基超導中 CDW 的論文(H. Miao et al, npj QM 6, 31 (2021),https://www.nature.com/articles/s41535-021-00327-4)。感興趣的讀者可前往御覽一二,這里就不再啰嗦太多 CDW 本身的知識。

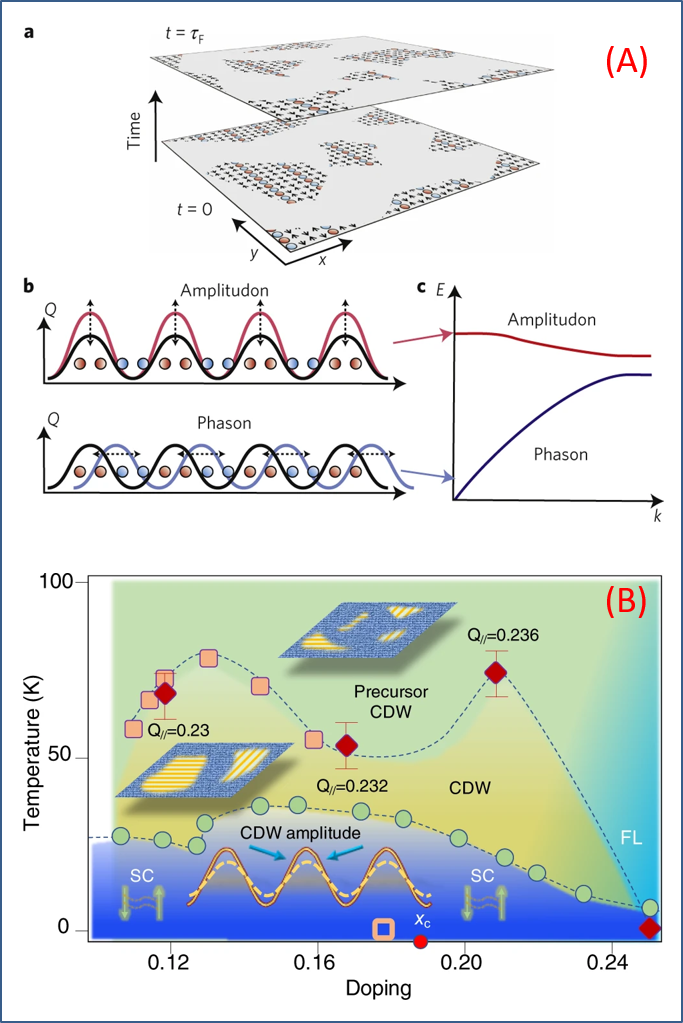

事實上,這么多年來,CDW 總是作為常規和非常規超導這些主角的反面配角而存在,自身并未展示多少傲人的可用功能。直到最近,CDW 在多種二維材料及 kagome 結構化合物中多有露面,并展示獨特的手性結構特征。CDW 的反面配角模式終于得以拓展,已經能與鐵電、量子磁性和拓撲量子態等眾多角色一道,演出精彩的對手戲,并成為全能角色、倍受關注。如圖 3 所示即為銅基超導中 CDW 的面貌之一角。可以看到,也許就是因為 CDW 可測量不多,量子材料人對其認識不得不逐漸深化、或者說要不斷修正:撩開其面紗之努力,這么多年來,依然受到肯定和宣揚。

圖3. 對銅基高溫超導中 CDW 的認識不斷被更新。與對 CDW經典圖像認知不同,我們從圖 (A) 和圖 (B) 一眼就可以洞察出 CDW豐富的變化。

(A) D. H. Torchinsky et al, Fluctuating charge-densitywaves in a cuprate superconductor, NM 12, 387 (2013),https://www.nature.com/articles/nmat3571;(B) H.Miao et al, Charge density waves in cuprate superconductors beyond the criticaldoping, npj QM 6, 31 (2021), https://www.nature.com/articles/s41535-021-00327-4

通常意義上的 CDW 相變,常用核磁共振譜 (nuclear magneticresonance,NMR)和共振X射線散射譜 (resonant X-rayscattering,RXS) 等技術來結構表征,在此不再贅述。從 CDW 結構即可明白,與 CDW 對應的 NMR 和 RXS 譜學特征明顯(J. Luo et al, npj QM 7, 30 (2022),https://www.nature.com/articles/s41535-022-00437-7;L. Yue et al, NC 11,98 (2020), https://www.nature.com/articles/s41467-019-13813-y),但未必是一一對應的,也不大可能作為鑒定手段付諸廣泛應用。另一方面,CDW 相并無特定的熱力學可測量與之對應,或者說難以定義一個清晰的熱力學可測序參量去表征其結構特征。如此,在比熱、磁化率和電輸運等測量中,與 CDW 對應的特征信號就較微弱。而且,這樣的信號即便有,也并不唯一對應于 CDW。

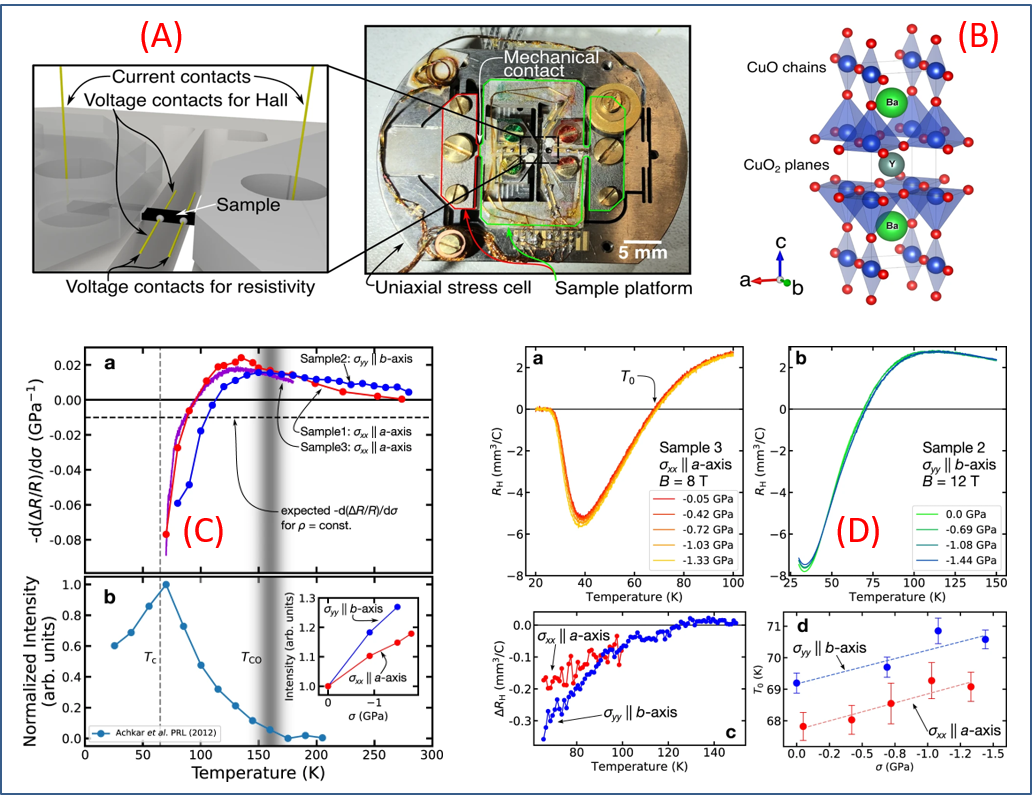

正因為如此,構建與CDW 密切聯系的宏觀探測技術,無論如何都是量子材料的創新性工作,更不要說能解構 CDW 空間細節的探測技術了。既然電聲子耦合是超導和 CDW 等量子態的本源機制,不難聯想到晶格應變對這些量子態會有重要影響。基于此,量子材料人最近一些年發展了一類特定的宏觀探測技術,即所謂單軸應力探測技術。其基本出發點是對宏觀樣品施加可控的單軸應力 / 應變,從而改變體系聲子結構和電子結構,實現對電聲子耦合及其相聯系的量子態的調控。圖4(A) 所示,即為這樣一類技術的大概示意圖和實物示例。

這一技術手段,與某些前人關注過的結構探測結合起來 (例如和 RXS 組合),將能對 CDW 物理進行實驗測量和定向操控,成為最近幾年備受關注的一類探測維度。這一模式,也能與熱力學及輸運 (縱向和霍爾電導) 手段結合起來,付諸多種量子材料研究。此類測量,似乎還有個特定的名稱“彈阻測量 elastoresistancemeasurement”。在研究關聯體系中各種量子相的共存與競爭物理時,彈阻方法有獨到的效果,特別是在表征與電聲子耦合相關的量子相,如超導相、CDW、電子向列相等量子物態上,指針明顯。 來自德國斯圖加特馬普固體研究所 (Max Planck Institute for Solid StateResearch) 的 Bernhard Keimer 教授,與 A. P. Mackenzie 教授領導的德累斯頓馬普化學物理研究所團隊合作,呈現了一個很好的實例。Keimer 和 Mackenzie 都是知名的量子凝聚態學者,特別以銅氧化物和釕氧化物等經典體系中關聯物理研究而聞名。他們最近針對欠摻雜銅氧化物 YBa2Cu3O6.67(YBCO667) 中CDW 相的認識,提出新的疑問,并基于單軸應力下的 elastoresistance 表征技術,開展系統性實驗測量。他們結合早先的 NMR 和 RXS 結果,揭示出 YBCO667 中 CDW 相具有與傳統認知很不一樣的時空結構特征,結果發表在近期的《npj QM》上,令人印象深刻。需要特別指出,這里的研究對象是銅氧化物這類過渡金屬氧化物,其共價鍵很強,幾乎沒有彈性,在應力作用下很容易產生微裂紋甚至斷裂。對其施加單軸應力、測量輸運性質時,如何獲得可靠的實驗數據,避免微小裂紋和諸如位錯等缺陷介入,在技術上有一些難度。

圖 4. Keimer 和 Mackenzie 教授他們的部分結果:(A) 發展的單軸應力測量樣品臺,細節展示得很清楚。(B) YBCO667 的晶體結構示意圖。(C) 單軸應力實驗測量得到的彈阻系數 (電阻相對變化與應力的比值) - 溫度關系 (a) 和來自文獻的 RXS 強度 - 溫度關系 (b)。可以看到,在 CDW 的 RXS 信號最強處 (~ 70 K),彈阻系數出現巨大負值變化。在 RXS 信號開始出現溫度處 (~ 160 K),彈阻系數出現峰值,說明 CDW 在 ~ 160 K 之上很高溫區就已經出現。(D) 單軸應力下霍爾效應的變化。霍爾電阻在 CDW 區間內呈現巨大變化特征。細節請參閱原文。

拜讀完他們發表的大作,筆者作為門外漢,稍微了解到其中一二。姑且羅列如圖4所示,且條陳如下:

(1) 技術上,對單軸應力產生和測量平臺進行了改進,在操控條件和測量水平上取得了長足進步,盡可能避免應力作用下經常出現的微裂紋問題。

(2) 展現的縱向電阻及其溫譜特征,與早前的 NMR 和 RXS 揭示的 CDW 特征大致吻合,定性顯示處單軸應力下的輸運行為對 CDW 相變敏感。

(3) 兩個結論之一:伴隨 CDW 而出現的電阻下降,是重要的指針,顯示這一三維體系可歸類于準二維電子系統的 CDW 轉變,令人有些意外而意料之中。

(4) 兩個結論之二:對 YBCO667 中的霍爾測量數據,用常規的 CDW 相變,尚不足以解釋電輸運結果。例如,不能解釋伴隨溫度變化而出現的霍爾效應符號變號現象。CDW ,似乎更可能是一種類液態的電荷密度空間調制漲落,而不是準靜態下的 CDW 相。這一條,看起來是重要的結論,在很多超導體系中都有所展現。

Keimer 教授他們證實,包括縱向和霍爾電阻的測量結果,對單軸應力的依賴很顯著,且與 NMR 和 RXS 的結果有不一致之處。這里的實驗,對揭開銅基超導中 CDW 本源面紗不無作用。不過,筆者拜讀這一成果后,并未對如下結論充滿信心:單軸應力下測量到的輸運演化特征,可以作為 CDW 的良好測量指針。目前看來,單軸應變下的電阻測量,特別是應變較大時,也會對CDW 的本源帶來畸變效應,不能算是一個最理想的探測方案。這一工作,算是揭示 CDW 這類缺乏顯性序參量之量子態的諸多努力之一。誠然,通過單軸彈阻,展示 CDW 的各向異性和類液態漲落特征,是這一工作的亮點。而發展能鑒別 CDW 手性特征的探測方法,應是更令人期待的下一步。

-

量子

+關注

關注

0文章

480瀏覽量

25524 -

CDW

+關注

關注

0文章

5瀏覽量

6264 -

QSL

+關注

關注

0文章

5瀏覽量

6178

原文標題:應力之手欲撩開CDW之面紗

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

Labview 之面向對象編程。 里面有個例子 和視頻教程地址

液晶電視選購實戰之面板功能要看清

CDW導軌式開關電源使用說明書

CDW系列導軌式開關電源的應用

CDW6雙電源自動轉換開關安裝及接線

焊接殘余應力影響有哪些_焊接殘余應力的控制措施

PCB板應力是如何測試的

應力之手欲撩開CDW之面紗

應力之手欲撩開CDW之面紗

評論