注:讀完下面這篇文章(全文15000字)要花費的時間可能要比我們預計的 10min 還要長,但我們必須強烈推薦給你。

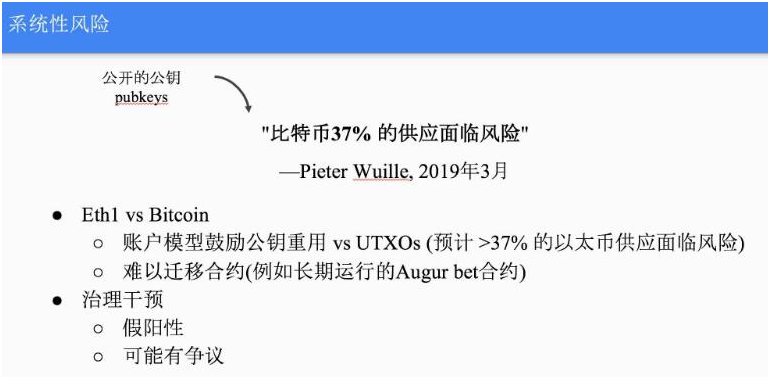

幾天前揭曉的諾貝爾物理學獎,頒給了美國普林斯頓大學和布朗大學的兩名學者,他們在20世紀70、80年代把拓撲(Topology)這個數學概念引入物理學,做了“物質拓撲相與拓撲相轉變”方面的理論研究,簡言之就是研究物質的奇異狀態。諾貝爾組委會把電子學和超導體領域的發展歸功于他們,并稱“或將有助于未來量子計算機的發展”。

什么是量子計算,以及它的革命性在哪里?鈦媒體「特稿組」對量子計算的前世今生進行了詳細研究和梳理(《商業價值》10月刊封面文章),通過這篇文章,把我們對前沿科技領域的研究和你共享:

2016年8月16日,北京時間凌晨1時40分。

量子衛星“墨子號”在酒泉衛星發射中心成功升空。 (拍攝:Reuters/China Daily)

中國的長征號系列火箭在酒泉衛星發射中心剛剛成功完成了它的第234次發射任務,這一次,它搭載的是“墨子號”量子實驗科學衛星(QUESS,Quantum Experiments at Space Scale),這是世界上第一顆量子衛星,也是人類首次通過衛星實現地球和外太空之間的通信。

《紐約時報》(The New York Times)這樣評價墨子號的意義:這是中國為爭取站在量子研究最前沿而邁出的重要一步。

此時,距離我國量子衛星正式立項也只過去了不到5年而已,距離潘建偉在2003年提出發射量子衛星僅僅過去了13年時間,距離潘建偉回到國內建立起了中國第一個操控光子的量子屬性的實驗室只有15年。

而查爾斯·本內特(Charles Bennett)和吉爾斯·巴撒德(Gilles Brassard)在1984年提出第一份量子密鑰分發協議——即BB84協議——以及1948年克勞德·香農(Claude Elwood Shannon)建立現代信息理論則是僅僅是幾十年前的時間。

如果說香農用數學定義了信息的概念,那么 BB84協議向大家展示了量子理論應用到通信中的廣闊前景和巨大想象力,信息收發者通過量子頻道設定密鑰,而基于測不準原理,任何覬覦信息的竊聽者都會破壞到數據使得收發雙方發現,這就保證了沒有任何人能夠在不被當事人發現的情況下竊取信息。

這就是量子通信的基礎和最大優勢,利用量子頻道的超高安全性和信息容量、傳輸速度上的優勢來接發信息,這正是量子計算在現實世界中最具實踐場景、最具操作可行性的應用之一。

事實上,直到30多年前,費曼才提出量子計算機的設想,而直到100多年前,在解決黑體輻射問題的過程中,普朗克發現了輻射量子化的現象,他假設能量只能在微小、各異、相互遠離的能量包中進行釋放或吸收,才第一次提出了“量子”的概念。在此基礎上經過后續半個多世紀的發展,量子理論發揚光大,它與經典物理理論有著5個顯著不同的特性:

非決定論(indeterminism)

在牛頓體系中,只要知道觀測對象的初始位置和速度,就能預測它的軌跡,然而,在量子理論中,唯一能預測的只有可能性。

量子干涉(interference)

在波理論中,當兩個相干(coherent)的波源疊加時變產生干涉,而在量子理論中,即使單粒子也能顯示出這樣的特性,因此,量子干涉使得波粒二象性存在所有物質之中。

測不準(uncertainty)

這是量子理論的核心,亦即我們無法同時了解到量子的位置和動量,而一旦對例子進行測量,則又會失去這些信息。

量子疊加(superposition)

一個量子可以同時處于兩種允許狀態的線性疊加狀態,這意味著一個量子可以同時處于這里或那里,在與外部環境發生關系的過程中,量子極容易喪失這一特性,而疊加態又是量子計算和量子通信的核心目標。

量子糾纏(entanglement)

意指同時擁有多個量子的強量子關聯,1935年,愛因斯坦等人提出了 EPR 悖論來質疑量子理論的完備性,并試圖以定域性隱變理論來替代量子理論,但是,1964年,貝爾不等式證明任何滿足 RPR 假設的兩個粒子經典關聯必然在一定數量以下,而兩個糾纏態的量子并不符合此不等式,因此,量子糾纏無法用任何經典關聯進行解釋,而只能是一種罕有的量子世界現象。

在量子理論發展的100多年時間里,我們將會看到圍繞著這些難以捉摸的現象和概念,那些在人類歷史上數一數二的天才們殫精竭慮為捍衛自己的觀點而相互頡頏,而在二戰以后,量子理論的這些特性又是如何幫助現代的科學家們建立新的算法和應用、如何利用量子通信、量子計算機等量子計算去想象世界的另一種可能性。

在歷史上,從來沒有一個理論像量子力學這樣如此深遠地改變了世界的面貌,也從來沒有一門技術能像量子通信和量子計算這樣給予人類的未來如此無盡的想象力。

直至1989年,蒂姆·伯納斯·李(Tim Berners-Lee)才提出了“萬維網”(World Wide Web)的理念,因特網的最早雛形 ARPANET 在1969年就出現了,但直到1981年 CSNET 的建立以及次年 TCP/IP 協議的標準化,它才真正突飛猛進地發展起來。

直到1994年,世界上第一臺嚴格意義上的智能手機才問世,1993年時,互聯網歷史上最原始的搜索引擎才誕生,而在1956年之前,甚至沒有人專門研究人工智能。

智能手機和互聯網的發展經驗告訴我們,技術或產品并不一定要依靠很長時間的積累和沉淀才能大獲成功,符合市場和消費者需求的必然成功。而人工智能的故事同時也啟示我們,突破技術本身的瓶頸究竟會是多么艱難而痛苦的漫長過程。

在橫跨過往3個世紀的時間里,量子計算的發展軌跡不只是關于科學和技術的歷史,不只是關于科學家的歷史,不只是歷史拼圖的一部分,從某種意義上來說,反而是歷史本身的軌跡構成了它的發展和進化。

先聲

1820年4月21日夜,安徒生的密友、歷史上首次制作了鋁、被丹麥用來命名本國第一顆人造衛星的物理學家奧斯特(Hans Christian rsted)在實驗過程中無意間發現,當電流開啟時,離導線太近的指南針的磁針就會偏轉,偏轉的程度輕微到在場的幾乎所有人都沒有注意到這個小小的細節,但是,奧斯特此時已經意識到,這充滿偶然性的不期而遇的發現將電擊一般震驚世界。

和助手進行電磁實驗的奧斯特。 (Louis Figuier: Les merveilles de la science, ou Description populaire des inventions modernes (1867), page 713)

抓住這瞬間的一次機會,僅僅3個月后,奧斯特就用拉丁文向全歐洲的大學投送了一篇4頁的報告《基于磁針的電流效應之實驗》(Experimenta circa effecturn conflictus electrici in acum magneticam)。一個藥劑師的兒子就此顛覆了整個物理學的發展。

隨后安培(André-Marie Ampère)、法拉第(Michael Faraday)這些偉大的天才一直沒有放棄探究電磁背后的物理學的努力。到1831年,法拉第終于成功地使得機器驅動和磁力共同作用產生電力。而就在這一年,麥克斯韋(James Clerk Maxwell)也在愛丁堡出生。

安培的電磁理論是建立在他認為電荷間存在超距作用力的基礎上的,而法拉第則堅持近距作用,然而,在亨利·卡文迪士(Henry Cavendish)及夏爾·庫倫(Charles Augustin de Coulomb)等人的研究下,遠距作用被成功量化,并能成功解釋當時的大部分物理現象。

在這樣的背景下,法拉第的力線、電緊張態(electrotonic state)等概念在當時的物理學界并沒有受到多少重視和關注。然而天才的麥克斯韋很快就意識到法拉第思想的重要性,并試圖通過數學的方法進一步探索出電磁背后的關系。

1865年,年輕的麥克斯韋在一次會議上宣讀了他的論文《電磁場的動態理論》(A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field),在其中,他完全拋棄了牛頓的力學模型,完整地提出了電磁場理論,并率先提出了“場”(field)的概念,此外,麥克斯韋提出了電磁場的普遍方程組,其中包括20個方程式及20個變量,直到1890年,赫茲才給出了只有4個矢量方程的簡化方程組。

從某種角度上來說,正是麥克斯韋思想及其天才的方程組的漫長驗證過程促進了后來人對量子力學的理解和接受。

首先,兩派都不約而同地在數學語言上投入了大量的天賦和精力并取得了非凡的成就,就如麥克斯韋放棄了用力學模型來描述他的電磁場才使得其理論開辟出新的理論和應用光輝一樣,量子力學則拋棄了使用文字而轉向幾何學來描述自然世界和物理。

其次,量子力學的物理學家們和麥克斯韋在理論體系的結構上有著更深的相似,他們把宇宙分為兩層,第一層包括薛定諤的函數方程、海森堡矩陣及狄拉克的矢態,這一層能夠被精確計算卻無法被觀察,第二層則涵蓋輻射偏振強度、量子自旋等,它們無法被精確計算卻可以觀察。

麥克斯韋和量子力學一樣認為自然寓于第一層的純粹數學世界之中,而人類則存在于第二層的力學世界里,因此,我們無法用第二層的語言去描述自然,而只有數學語言可以做到這一點。

物理學家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)這樣評價麥克斯韋的成就:“麥克斯韋理論的最大重要性并不只是直接把解釋和統一電磁現象,而在于提供了20世紀所有偉大物理發現的原型,這些偉大發現是愛因斯坦的相對論,是量子力學。”

1879年,麥克斯韋逝世,60年之后,那群意識到他的物理思想中的天才光輝的天才物理學家們——他們是薛定諤(Erwin Schr?dinger),是海森堡(Werner Karl Heisenberg),是狄拉克(Paul Dirac)——就如創世神一般開辟出了量子力學的新世紀。

自新世界

我可以斷言沒人懂量子力學。

——理查德·費曼(Richard Feynman)

普朗克提出“能量子” (Energieelement) 的概念,其后又將a此 表述修正為“量子”。

1874年,普朗克(Max Planck)向自己的導師求教研究方向,后者告訴他,物理學領域已經沒有可發現的了,剩下的不過就是補窟窿而已。顯然,包括這位導師在內的大多數人都已經滿足于此時此刻的物理學規則闡釋下的世界,他們并沒有意識到,一場天翻地覆的新變革將在隨后的世紀里如暴風驟雨一般襲來。

此時的歷史社會發展使得鋼鐵、化工工業獲得了突飛猛進的大發展,與此同時,城市照明等基礎設施工程也熱火朝天,而這些都對輻射強度和熱度之間的關系提出了進一步的要求,于是,科學家們對熱輻射的研究日趨深入,來自德國帝國技術物理研究所(Physikalisch-Technischen Reichsanstalt)的物理學家威廉·維恩(Wilhelm Wien)在1896年提出了維恩公式。

最初,普朗克僅僅是認為維恩的推導過程不夠嚴密而試圖通過更細致嚴謹的方式予以修正,然而,到了1899年,一系列進一步的實驗得出的結果顯示,這個公式只有在波長較短溫度較低時才符合實驗結果,同樣是在這一年,約翰·斯特拉特(John William Strutt)提出了他的在高溫公式——1905年,物理學家金斯(James Hopwood Jeans)修正了公式的一個錯誤,這就是日后的瑞利-金斯公式。

然而這個公式雖然在低頻上與實驗結果相符,但是隨著輻射的能量隨著頻率的增加而無限增大,這就是標志著經典物理學陷入困境的保羅·埃倫費斯特(Paul Ehrenfest)所謂的“紫外災變”(ultraviolet catastrophe)。

進入20世紀的第一年,英國物理學家威廉·湯姆遜(William Thomson)在《籠罩熱與光的動態理論的十九世紀烏云》(Nineteenth-Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light)的演講里的開場白是這樣的:“將熱與光認定是一種運動方式的動態理論的美好與清晰,如今卻籠罩在兩朵烏云之中。”

在時年76歲的這位開爾文勛爵看來,一朵烏云是阿爾伯特·邁克爾遜(Albert Abraham Michelson)和愛德華·莫雷(Edward Morley)為了驗證以太存在與否而進行的實驗的失敗,而另一朵即是“紫外災變”。

然而,新世紀的這代人自然不甘于在巨人肩膀上的前輩們的陰影中畫地為牢,于是,一場新的革命風潮逐漸席卷物理學界,而且它來得異常迅疾。

這一年的10月,在不到12天的時間里,普朗克就和海因里希·魯本斯(Heinrich Rubens)共同合作提出了新的輻射公式,所有的實驗結果都證明了這個公式的正確,但是,他對此并不滿足。是年12月14日,在反復思考過程中終于放棄了熱力學第二定律的普朗克在德國物理學會上宣讀了他的論文《關于正常光譜的能量分布定律的理論》(Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspectrum)。

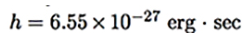

在里面,普朗克提出了“能量子”(Energieelement)的概念,其后又將此表述修正為“量子”(Elementarquantum),在里面,普朗克提出了后來被普朗克常數的作用量子 h:

我們采取這種看法,認為 E 是由數目有限的相等部分組成的,因此我們應用了自然常量 :

在這個新世紀元年的最后時間里,量子力學如驚雷一般倏忽現世,在看上去巍巍然的物理殿堂的角落暗暗埋下在日后一個世紀里將逐漸傾覆經典物理世界體系的引信。

這一年,21歲的愛因斯坦(Albert Einstein)剛剛在蘇黎世聯邦理工學院獲得了教師文憑,這時距離他寫出重寫物理歷史的論文還有5年的時間。

隨著1905年討論光量子、確定原子存在、提出狹義相對論的4篇論文的發布,小小的專利局文員愛因斯坦一舉成為整個物理學界的焦點,次年,他將普朗克的量子假說應用于固體比熱研究,到了1910年2月,沃爾瑟·能斯特(Walther Hermann Nernst)發布了自己的實驗結果,證明了愛因斯坦理論的正確。

1911年第一次索爾維會議上的與會者合影,拍攝于布魯塞爾的大都會酒店。

這是量子理論首次成功地解釋了物理問題,于是自然而然地引起了物理界的重視,到1911年,在跨國化工集團索爾維的贊助下,第一次索爾維會議在比利時召開,包括普朗克、亨德里克·洛倫茲(Hendrik Antoon Lorentz)、居里夫人(Marie Sk?odowska Curie)、龐加萊(Jules Henri Poincaré)、阿諾德·索末菲(Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld)及愛因斯坦等在內的物理學家都出席了這次會議,而此次會議討論的主題就是量子輻射理論。

雖然爆發歐洲戰爭的氛圍越來越緊迫,但是,量子理論的研究不僅沒有受到外部環境的影響,反而取得了更大的進展,它恰如星星之火一般逐漸點燃了整個歐洲的物理學家對世界的天才認識和分析。

1913年,玻爾(Niels Henrik David Bohr)發表了題為《原子構造和份子構造》(On the Constitution of Atoms and Molecules)的3篇論文,引入了普朗克常數將量子假說和原子理論結合起來,建立原子模型,同時,玻爾闡明了光譜的發射和吸收,并且成功地解釋了元素的周期表,使量子理論取得了重大進展。

但是,玻爾的理論本身是建立在將量子理論和經典力學結合基礎上的結果,本身依然存在著不少缺陷,它不僅無法計算光譜的強度和結構,甚至也無法解釋氨原子光譜。

隨著在解答現象方面的困難越來越大,玻爾等物理學家陷入到經典物理和量子物理兩者之間的矛盾境地,到了20年代中期,這種矛盾越來越突出。回憶起當時的情形,泡利(Wolfgang Ernst Pauli)的態度反應了物理界當時的困境:“那時候,物理學又陷入進退維谷的境地,無論如何對我來說那都太難了,我多希望我是一個喜劇演員或其他什么的,要是從來沒聽說過物理就好了。”

但是,在玻爾、泡利等或依然頑固堅守自己的學說或無能為力的同時,另外一群人卻開始另辟蹊徑,繼續大刀闊斧地修正完善量子理論。

1923年,法國物理學家路易·德布羅意(Louis de Broglie)指出實物粒子具有波粒二象性,并提出了“相波”(phase wave)的概念,這啟發了薛定諤使后者在3年之后開創了波動力學的新道路。1924年,泡利提出了不相容原理,到了下一年,荷蘭物理學家埃倫費斯特的兩名學生烏倫貝克(George Eugene Uhlenbeck)和高斯米特(Samuel Goudsmit)則在此基礎上提出了電子自旋的大膽設想。

在1925年,海森堡發表了論文《關于量子—對運動學和動力學關系的理論性重構》(über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen),矩陣力學橫空出世。從此,量子力學真正第一次登上了物理學歷史的宏大舞臺并一發不可收成為這個舞臺最耀眼的明星。

兩年之后,海森堡提出了測不準原理,同一年,玻爾則提出了互補原理,他認為之前經典物理學中互相排斥的性質在量子力學中可能互相補充,波粒二象性乃至測不準原理都是量子力學這一特性的體現。

1927年的索爾維會議集合了當時為止人類歷史上最天才的物理學家。( Photograph by Benjamin Couprie, Institut International de Physique Solvay, Brussels, Belgium)

1927年,第五次索爾維會議召開,主題本來定為“電子和光子”,但是在大會上,玻爾、海森堡、德布羅意和愛因斯坦圍繞著導波理論、矩陣力學等量子力學議題展開了爭辯,愛因斯坦暗示自己反對玻爾等人對量子力學的闡釋,而玻爾不甘示弱地進行了反駁,最終,雙方誰也沒有真正說服對方。

3年之后,在第六次索爾維會議上,愛因斯坦首先用一個光子箱實驗來質疑測不準定理,直到第二天,玻爾等人才找出愛因斯坦論點中的漏洞,有力地反擊了后者,使愛因斯坦不得承認測不準原理的合理性,事實上,這也意味著愛因斯坦短暫承認了早在1927年的會議上玻恩、海森堡就一再強調的觀點,即量子力學是一種完備的理論。

終其一生,愛因斯坦始終對量子力學持懷疑態度。然而,就像愛因斯坦自己說的那樣,他從來不相信上帝,在愛因斯坦心中,唯一能稱得上宗教的只有對能夠被科學所解釋的世界結構的無限崇敬。

關于量子力學的爭論并沒有就此停止,從1935年和1949年,以愛因斯坦為代表的EPR一派和玻爾的哥本哈根學派先后進行了3次論戰,隨著量子力學的發展,事實證明,無論是玻爾及哥本哈根學派還是愛因斯坦,誰都沒有完全輸掉這場量子力學的論戰,而誰也沒有徹底贏下它,正是這樣的激辯以及對科學觀的堅持和態度推動著量子力學這門學科煥發出最蓬勃、最具生命力的光彩。

在量子力學爭論如火如荼的同時,戰火也蔓延世界,戰爭在摧毀世界舊秩序的同時,也極大地推動了科學技術的發展,而量子計算的最初萌芽就發生在二戰里。

前奏

19世紀的英帝國國力昌隆,在科學領域,英國同樣也群星璀璨,在麥克斯韋震古爍今的電磁理論醞釀誕生的同時,查爾斯·巴貝奇(Charles Babbage)也在不斷失敗的處境中嘗試著完成差分機和分析機,盡管至死都沒有完成設備的組裝和完整運行,但是,這些能夠通過邏輯化的運作進行復雜數學運算的設備雛形卻使得人們認識到通用計算機的可能性。

1936年,阿蘭·圖靈提出了現代計算機的概念。 (來源:NPL/Science Museum)

1936年,阿蘭·圖靈(Alan Turing)在論文《論數字計算在決斷難題中的應用》(On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem)里提出了現代計算機的概念,天才的圖靈是如此描述這樣的設備的:“發明一臺用來計算所有可計算數列的設備是完全可能的。”

1944年,世界上第一臺電子數字可編程計算機巨人(Colossus)在英國問世,它的用途就是為了破解德軍通信密碼,在冷戰期間,為了掩蓋英國有能力破解洛倫茲密碼機(Lorenz Cipher)的事實,丘吉爾下令銷毀絕大部分巨人計算機。1946年,ENIAC在美國曝光,在戰時,這臺設備設計之初的主要目的就是來計算火炮射表,而它最早承擔的項目還包括計算熱核武器的可行性。

隨著戰爭結束以及社會各行各業的復興需求,體積龐大但在運算上有著驚人優勢的計算機從戰爭期間的隱蔽戰線開始越來越多地出現在民用和商業領域。

1951年,費朗替(Ferranti)公司為曼徹斯特大學開發出了世界上第一臺商用計算機Ferranti Mark 1,同年,美國人口調查局采購了UNIVAC I,這是世界上第一臺被大規模制造的計算機,僅僅3年之后,IBM 推出了“相對”而言更小更便宜的計算機IBM 650 ,這臺設備凈重超過900千克,算上電力供應裝置之后則在1.35噸以上,售價高達50萬美元或者每月租金為3500美元。

1947年,雙體性晶體管問世,并逐漸取代真空管在以往計算機設計中的位置,1953年,世界上第一臺可運行的晶體管計算機在英國問世,兩年后,另一臺包含200個晶體管、1300個固態二極管的晶體管計算機問世。相比真空管,晶體管的體積更小、耗能更少、更穩定而且壽命更長,但是最重要的是,它能容納數以萬計的邏輯電路。在1952年,集成電路概念首次被杰弗里·達莫(Geoffrey W.A. Dummer)提出,6年后,世界上第一個可運行的集成電路問世。晶體管和集成電路的出現意味著計算機有了更快的運行速度和更強大的計算能力。

1965年,英特爾聯合創始人戈登·摩爾(Gordon Moore)在文章中提出了被后人補充進而成型的摩爾定律,10年后,摩爾本人再次對此定律做出調整:“在這10年末期,傾斜程度(半導體芯片上集成的晶體管和電阻數量)將每2年增加大約1倍。”

計算機的發展軌跡按照摩爾的預言波瀾不驚地前行著,大眾繼續享受著計算機小型化、廉價化和性能提升帶來的種種便利優勢。但是,科學界卻異常焦急,大量新的議題和項目迫切需要計算能力更加強大的計算機設備幫助,Altas、CDC6600、Cray 兩代以及90年代面世的富士“數值風洞”(Numerical Wind Tunnel)、Hitachi SR2201等超級計算機盡管已經在一定程度上解決了科學家的需求,但是,他們對當時計算機的能力依然感到不滿足而迫切地需要一種新的更加強大、速度更快的計算機設備。

匣中的失樂

數學上,算法是對函數進行有效計算的方法,算法研究的一個重要的切入點是尋找可以有效計算的函數,這類函數叫做遞歸函數。

1931年,哥德爾(Kurt Friedrich G?del)提出并證明了后來被統稱為哥德爾不完備定理的兩條定理,而根據哥德爾不完備定理,一些函數在數學上是不能被算法計算的。

哥德爾對“計算”(computation)做出了清晰的定義,盡管在論文里這些定義看上去不盡相同,但它們最后都歸于同一類可計算函數里。而邱奇-圖靈假想(Church-Turning thesis)做出這樣的判斷,任何在算法上可計算的函數都能被圖靈機計算。

計算機科學家把一個運行時間隨著輸入大小而像多項式展開那樣增長的算法叫做“多項式時間”(polynomial-time),如果一個問題用多項式時間就能解決的話,大家就把它稱作復雜類度為P的問題——絕大多數P類問題都用有效的算法解決,然而,大多數不屬于P類的問題無論花多少時間也解決不了。

按照強邱奇-圖靈假想(Strong Church-Turing Thesis)進一步推演的話,就是說,如果在物理計算機上計算一個可計算函數的時間是 T 的話,那么在圖靈機上的時間則是O(Tc),而這里的常數 c 僅僅由計算機使用的函數類型決定。

隨著數字計算機的出現,由于機器本身的容量和時間有限,這就使得可計算和不可計算之間的差別在計算機的實際應用上顯得越來越重要,皮特·休爾(Peter Williston Shor)這樣評價道,“如果所有計算機跑完一個可計算函數的時間里,太陽都燃燒殆盡了,這在實用方面可一點都不好。”

于是,一種新的迥異于傳統算法的計算機呼之欲出。

1970年,斯蒂文·威斯納(Steven Wiesner)就設想量子信息處理是解決密碼邏輯認為較好的一種方式,這是量子計算最早的火花。在10多年后,在愛德華·福萊德金(Edward Fredkin)的可逆計算理念的啟發下,費曼為大家開辟了那條新路。

費曼相信,一臺基于量子力學現象的計算機在模仿量子力學現象上有著近水樓臺先得月的先天優勢。

“自然不是經典的,如果你想模擬自然的話,那你最好去用量子力學。”

在1982年發表的一篇論文中,諾貝爾獎得主費曼認為,在計算機上模擬量子力學內在地就需要指數級增長的投入,而他給出的建議則是,使用量子計算機。費曼相信,一臺基于量子力學現象的計算機在模仿量子力學現象上有著近水樓臺先得月的先天優勢——早在1980年,保羅·貝尼奧夫(Paul Benioff)就在論文里提到了基于圖靈機制造微量子力學系統計算機模型的可能性。

1985年,牛津大學的大衛·道勅(David Deutsch)在一篇論文里給出了量子計算的抽象模型,但是,此時大家的疑問還是,量子計算機究竟能解決哪些實際問題。7年后,道勅和理查德·約饒(Richard Jozsa)在論文里給出了他們的肯定答案:

“比起任何基于確定性算法的經典計算機,量子計算機在解決問題上所花的時間要少得多;比起任何基于隨機算法的計算機的預期時間,量子計算機也相對更少。”

但是僅僅有量子計算機的設想還是遠遠不夠的,沒有算法支持的計算機無疑遠遠都只能停留在遐想階段,要讓所有人都真正信服量子計算機的巨大先進性,他們還需要更具說服力的事實。

正是從20世紀90年代開始,量子計算的研究取得了前所未有的豐碩成果,在各大公司實驗室和院校機構的共同推動下,量子計算從科學家論文中的設想、算法逐漸落實到到實際制造的機器上。

1994年,貝爾實驗室的休爾發表了論文,在里面向大家展示了他的量子算法分解大數的質因數的速度如何領先于當時的已知任何計算機——分解一個1000位的數字,傳統計算機大約需要耗費10京(《孫子算經》載“萬萬曰億,萬萬億曰兆,萬萬兆曰京”)年的時間,而利用量子計算機的話,只需要20分鐘左右。

休爾的量子算法將會對 RSA 等在內的加密算法和系統造成了顯而易見的沖擊,在此以前,破解一個 RSA 129位密碼需要8個月時間以及1600名計算機用戶,然而用量子算法破解 RSA 140位密碼也只要數秒的時間而已。

休爾的發現使得量子計算機掀起了一場的風暴,不僅席卷了物理學和計算機科學領域,讓他們感受到新的計算工具蘊含的巨大潛力,亦使得包括之前一直相信使用 RSA 算法的國家部門和各公司開始認真對待關注這個概念。

量子計算機第一次從科學家的象牙塔里走到了世人面前。

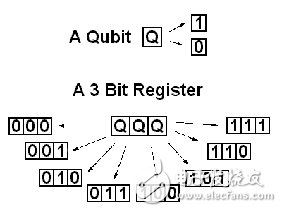

1995年,舒馬赫(Benjamin Schumacher)發表了論文,第一次提出了量子比特信息學上的概念,并創造了“量子比特”(qubit)的說法。

比特(bit)是傳統計算機中最基礎的構件,它只存在兩個狀態0或1之間,在量子計算機中,情況卻并非如此。量子力學告訴我們,量子具有疊加態的特性,因而,量子計算機中的比特——即量子比特——同時就有了0與1的狀態,它既可以是1,亦可是0。基于量子平行,我們可以將這兩種狀態看成是處于兩個不同宇宙里,那么,當一個量子比特進行運算時,實際上是處于兩個宇宙里的數值在同時執行。

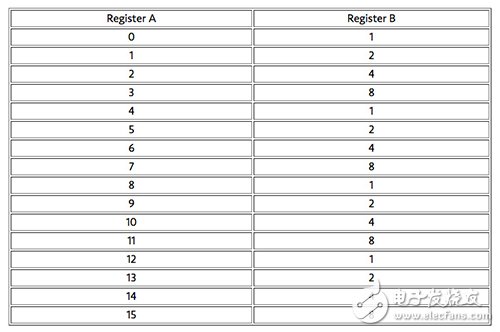

包含3個量子比特的寄存器

3個比特可以代表8種狀態,但是寄存器卻只能記錄其中的一個結果,而3個量子比特構成的寄存器同時也具備了其線性疊加態效果,于是可以同時記錄8種數值結果。通過這樣一個簡單的例子就能看出來量子計算機驚人的計算能力,是同數目(設為n)比特構成的經典計算機的2n倍。

理論上來說,一個量子比特可以儲存的信息是無限的,當被測量時,狀態滿足一些特定條件的量子比特才會釋出0或1那樣的結果,也就是說,測量會使得量子比特從疊加態坍縮,反之,量子比特中存儲的信息將始終處于動態演化過程之中,并且,通過量子門就能讀取其中的信息。

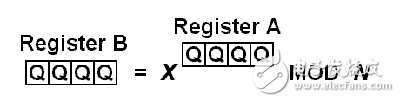

假設我們取數字15來作為要分解的對象,設它作N,隨機選一個數字設作X,并且1《X《N-1,將X當做寄存器A中內容的指數然后對N進行模除,余數則置于寄存器B中,即:

我們將這個運算結果列表如下:

我們會發現上述取值的運算結果呈現出(1,2,4,8,1,2,4,8……)的重復數列,我們將重復的頻次命為 f,那么這個運算中,f 的取值就是4。

通過寄存器B中一系列復雜的運算執行,上述的f可以在量子計算機中獲得,得出的f值會帶入下列公式計算出一個可能的因數。得出的結果不會一定就是正確的,但是生成f值的量子干涉會反復嘗試對x進行代換從而篩選出正確的結果并排除錯誤的答案。

這就是休爾的量子算法的整體思路,它向科學界和大眾真正展示了量子計算的強大威力。

計算機科學中一個最基本的問題就是非結構化搜索,1996年,貝爾實驗室的拉夫·格羅夫(Lov Kumar Grover)在論文里提出了針對這一問題的量子算法。假設有 N 個黑箱,每個箱中包含確定的1或0,每次打開一個箱子記為一次搜索請求,那么如果我們想要尋找到包含1的箱子,那么最多講需要進行N次請求,而格羅夫的算法則將其減少到了次。

量子計算機固然擁有眾多優勢,但是這些基于量子力學上的特性也使得它本身較之經典計算機更加不穩定。和經典計算機的設計、硬件并不一樣,量子計算機的設計制造首先需要保證量子比特處于穩定的相干疊加態的之中。

量子計算機強大的能力是建立在量子相干態帶來的量子平行上的,一旦相干態中的量子比特在和外部環境發生量子糾纏之后會陷入退相干狀態,那么,此時的量子比特和傳統比特一樣只能表示一種狀態,也就是說,不穩定狀態下的量子計算機和經典計算機相比喪失了最大的優勢——1995年,休爾和安德魯·斯迪恩(Andrew Steane)分別獨立發表了量子糾錯的規劃,試圖以此來解決量子計算機在退相干上的隱患。

無論是休爾還是格羅夫的量子算法實際上都是建立在量子線路基礎上的,而量子線路和經典計算機一樣也包含導線——這里的導線在廣義上還包括粒子、光子乃至地域傳送、時間演化等——和邏輯門,前者用來傳輸信息,后者則負責操作。

機器紀元

如果量子計算僅僅是停留在模仿經典計算機算法的地步的話,那么量子計算本身在信息儲存和操作具備的巨大優勢就會僅僅被用來在計算復雜性理論(computational complexity theory)上留下一些成果,而現實的物理世界及問題則會被忽視。于是,在基于量子線路基礎上的量子算法之外,還出現了其他的量子算法,而它們不僅確實能在一些應用場景中超過經典計算機,還能重新定義難解(intractability)和易解(tractability)問題的抽象概念。

絕熱算法(adiabatic algorithm)

2000年,MIT和東北大學(Northeastern University)的物理學家團隊提出了絕熱算法(Adiabatic Algorithms),2004年,該算法被證明在多項式意義上等價于線路模型。

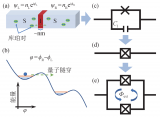

基于測量的量子算法(Measurement-Based Algorithms)

和量子線路模型以幺正演化(unitary evolution)作為基本機制來操作信息不同,該算法只使用非幺正測量手段作為可計算步驟,這套算法演變稱兩個主要門類,一是隱形傳態下的量子計算(teleportation quantum computing),二是單向量子計算機(one way quantum computer)。在2003年,該算法被證明在計算復雜性理論問題上同樣等價于線路模型。

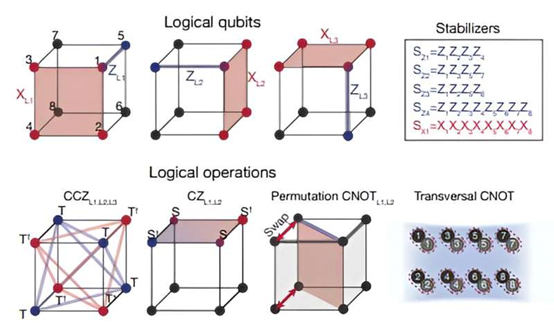

拓撲量子場論(Topological-Quantum-Field-Theory Algorithms)

在2000年,有人已經證明,該模型可以在標準量子計算機上被高效模擬,但是該算法的最大優勢在于高容錯性,而這就意味著大規模量子計算機的可能性。

1996年,賽斯·羅伊德(Seth Lloyd)在論文里為費曼曾經提出的量子計算機的設想給予了肯定的答案,包括量子計算機在內的任何量子系統都能通過程序化來模仿任意量子系統的行為,而且他還給出了對量子計算機的未來展望:

“各式原子、分子以及半導體制成的量子設備的出現預示著量子模擬即將成為現實。”

1997年,第一個基于量子計算機的核磁共振模型提出,下一年,核磁共振技術就運用到了2量子比特位的寄存器中,而到了2000年,寄存器中的量子比特數量在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory)手中增加到了7個。

和經典計算機不一樣,量子比特并不天然存在,除了粒子阱之外,人們還嘗試了基于量子比特的偏振化光子、超導體、半導體以及拓補量子來作為量子比特,不斷地尋找最穩定的量子比特載體。

2001年,IBM利用核磁共振技術激活7枚核自旋體使其成為量子比特,在成功運行了上兆次之后,終于成功地將15質數分解為3 × 5,量子計算機第一次將使得量子計算變成了現實——整整10年之后,中國的科學家利用4個量子比特實現了分解143。

2005年,人們成功地在粒子阱中控制住了8個量子比特,到了2010年,人們已經可以在粒子阱中制造出14個處于糾纏態的量子比特。

到了2012年,早已經不復往日風光的 IBM 依然在量子計算領域取得了驚人的成就,他們利用3D超導量子比特成功地使量子比特維持量子狀態的時間延長到100微秒(μs,1微秒等于百萬分之一秒)——對當時的科學家們而言,這微不足道的剎那時間已經超過了量子計算機進行有效的糾錯機制的最低時間,而他們則能把更多的精力放在提高量子計算機規模的工程問題上。

在量子計算風起云涌的90年代,在IBM、貝爾實驗室、MIT等各領風騷的同時,一家4人聯合創辦的公司在遠離量子計算研究應用版圖中心的加拿大悄悄地成立了,此時正是20世紀的最后一年。

在之后的很長一段時間中,這家叫D-Wave的公司也并沒有引起多少人的注意和興趣,直到2007年,這家默默無聞的公司忽然推出了16位量子退火處理器原型獵戶座(Orion),而僅僅9個月后,他們又向外界展示了其27位處理器原型。

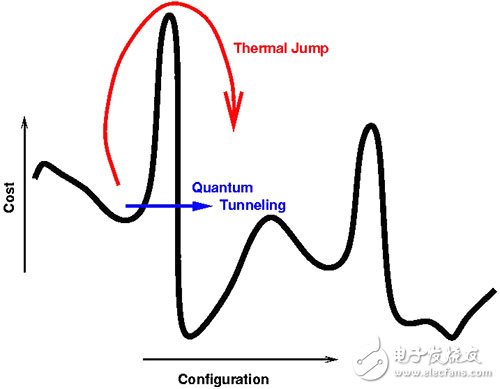

紅色為模擬退火算法,黑色為量子退火算法

D-Wave的量子退火算法的原理大體是這樣的:

和基于熱波動原理的模擬退火(simulated annealing)不同的是,量子退火(Quantum annealing)利用了量子波動。量子波動使得量子具有穿透比它自身能量高的勢壘的能力,即量子隧穿效應。量子退火通過模擬這一過程來實現對目標系統的優化。

模擬退火算法要跳出局部最小點A到達全局最優點B只能采用翻越勢壘的方式實現,因此以一定概率暫時接受較差的當前解成為必須。量子退火算法則利用量子隧穿效應,可以直接從 A 點穿透勢壘到達B點。因此,量子退火可能在某些問題上具有比經典模擬退火算法更好的性能。

這家公司就像一個粗魯而強壯的野蠻人一般風風火火地撞進了由實驗室和象牙塔里的科學家們經營維護的秘密花園,然后大無畏地蕩滌一切,兀自平靜地看著那群目瞪口呆猝不及防的人們。

加州大學伯克利分校教授阿麥什·瓦澤朗尼(Umesh Vazirani)這樣評價 D-Wave 和他們的原型產品:“一個16位的量子計算機只比手機的處理器強一些,很難說它代表了什么實用突破……即使 D-Wave 的‘量子計算機’的確是真的量子計算機,就算它有上千個量子比特,它也不必一部手機強上多少。”

然而,4年之后,這家公司推出了運行128位的一體量子計算機D-Wave One,代號“雷勒”(Rainier)的處理器主要用來解決優化問題,這被認為是世界上第一臺商用化的量子計算機系統,其售價將近1000萬美元。推出這臺機器之后僅僅4天,洛克希德·馬丁公司就和D-Wave簽署了一份購買其機器、維護服務的長年合同。

對D-Wave的懷疑并沒停息,一支研究團隊表示,D-Wave One里的量子退火在運算速度上并沒有比經典計算機快上多少。

但是,對D-Wave批評質疑的局面并非一成不變。

MIT的教授斯科特·艾倫森(Scott Aaronson)自稱“懷疑 D-Wave 者扛把子”(Chief D-Wave Skeptic),早在2007年他就宣稱D-Wave原型機展示“什么都沒法證明”。

隨著D-Wave One的推出以及更多關于支持D-Wave的研究——其中就包括發表在《自然》(Nature)上的論文——的出現,艾倫森也漸漸改變了自己的傾向,盡管依然堅持自己的質疑,但是,他最終還是表達了對D-Wave的祝賀,并宣布“從‘懷疑D-Wave者扛把子’任上退休”:

“過去4年來,大家一直要量子計算群體去評價一家只有冷水和餐盤的食肆,現在我很高興看到 D-Wave 終于端上了開胃菜。”

2012年,D-Wave推出了代號“維蘇威”(D-Wave)的512位量子計算機D-Wave Two,同一年,這家公司和 Google、NASA合作在埃姆斯研究中心(Ames Research Center)組建了量子人工智能實驗室(Quantum Artificial Intelligence Lab)。

不同的研究團隊對D-Wave的能力有著幾乎截然相反的評價,有人認為,在解決某些問題上,它的機器的最快運算速度是經典計算機的3600倍,而另外一些實驗則顯示,在解決Prog-QAP問題上,普通單核桌面處理器的速度最多是D-Wave的1.2萬倍,在處理Prog-QUBO問題上,前者最多是后者的160倍。

實際上,D-Wave對自己的機器有著清晰的界定:

這臺機器并非通用量子計算機,僅僅只用運行優化算法;

這臺機器的量子比特是有噪的,在容錯閾值之下是無法運行的;

并沒有大規模的量子糾纏;

一些良好調整的經典優化算法有時能超過D-Wave Two。

D-Wave 2X 量子計算機。 (Photo by Stephen Lam/Reuters)

在不斷的爭議和批評中,D-Wave在2015年發布了他們基于“喀邁拉圖”(chimera graph)架構的新一代1152位(實際上并沒達到)量子計算機系統 D-Wave 2X。

一年之后,IBM推出了自己的5位量子計算機處理器,而正如它始終強調而D-Wave 欠缺的那樣,這是一臺通用量子計算機,盡管藍色巨人已經顯出傾頹跡象,但是它依然給自己的量子計算列出了未來10年周期的開發計劃——在之后10年里開發出50~100位的量子計算機。IBM研究院總監阿爾文德·克里希納(Arvind Krishna)這樣說道:

“量子計算機和今天的計算機非常不一樣,不只是因為樣子或什么做成的,更重要的在于量子計算機能做的事情。”

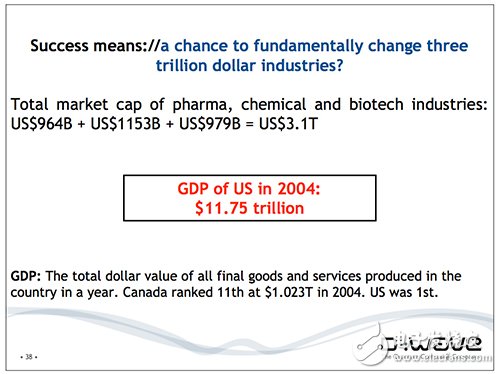

未來將至

在D-Wave的一份官方PPT中,公司的CTO喬迪·洛斯(Geordie Rose)認為,量子計算機最具顛覆性和吸引力的就是在分子維度上模擬自然,它在制藥、化工還有生物科技等領域都有著廣闊的應用,由此,量子計算可以撬動涵蓋上述3個總價值3.1萬億美元的市場。

這是10年前他在斯坦福大學演講時的期許。

回顧歷史,在麥克斯韋的19世紀,電磁物理推動了電力的發展,使得人類社會的文明程度上升到前所未有的地步,毫無疑問推動了工業和商業的進步。回首過去一百多年,戰爭結束后,包括太空探索、計算機、核能開發等技術革命幾乎都與量子力學有關,而這些技術最終也無一例外地反過來促進了民用和商業。

量子計算研究的成熟和繁榮也毫無疑問地有著這樣的效應。

早在2002年,就有了第一家從事量子鑰分配的商業公司ID Quantique,10多年后,黑莓創始人邁克·拉扎里德斯(Mike Lazaridis)成立了1億美元的風投基金投資量子計算,下一年,英國政府宣布投入2.7億英鎊來支持量子技術的研究和商業化。

現在,量子計算應用最深入、最具現實性的領域毫無疑問地是在通信方面。

早在1970年,斯蒂芬·威斯納就提出了“量子錢”(quantum money)的概念,最早利用量子的測不準性來進行加密,直到1983年這一設想才得以以論文的形式公諸于世,在威斯納思路的啟示下,BB84協議問世。

量子通信的基本原理是這樣的,收發雙方的信息內容是可以被編譯成光子偏振的,信息發送者利用隨機偏振發送信息,接受信息者發現并記錄下信息。然后,發送者在公頻告知接受者偏振頻率,兩者按照正確的偏振比對選擇的信息部分。如果在信息收發過程中有竊聽者并試圖轉發信息的話,那么傾聽者有一半的機會獲得正確的信息。

由于接受者獲得的信息中有一半是錯誤的,他可以在公頻中將這些錯誤信息和發送者選取隨機信息對比,然后重復收到錯誤、對比的過程,直至得出正確的完整信息。也就是說,在整個信息收發過程中,要做到隱瞞收發雙方竊聽信息是不可能實現的。

正是基于上述的原理,量子通信可以最大限度地保證用戶的隱私和信息安全,也正因為這樣,量子通信在國家信息安全層面有著越來越迫切的現實需求,從根本上來說,這也是包括中國、美國及歐洲紛紛跟進的原因。

1992年,本內特和威斯納共同提出了超密編碼協議(super-dense coding protocol),利用一個無噪纏繞比特信道和一個無噪量子比特信道模擬出了兩個無噪經典比特信道,次年,本內特等六人發表的論文提出了隱形傳態協議(teleportation protocol),利用兩個經典比特信道和一個纏繞比特實現了一個量子比特的傳輸。

這兩個協議的提出奠定了整個量子信息理論的基礎,向我們展示了經典通信源和量子通信源結合、有噪通信源和無噪通信源結合的可能性。在隨后20多年的時間里,量子通信開始受到各國的重視并快速進入應用階段。

1993年,英國率先在10公里的光纖中實現了量子密鑰分發,4年之后,洛斯阿拉莫斯國家實驗室創記錄地在48公里的地下光纖完成了量子密碼本的傳輸,1999年,日本和瑞典合作完成了40公里光纖的量子密碼通信。

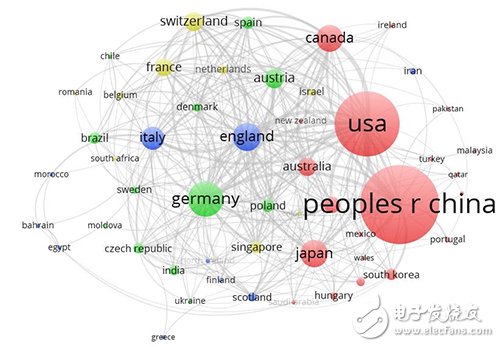

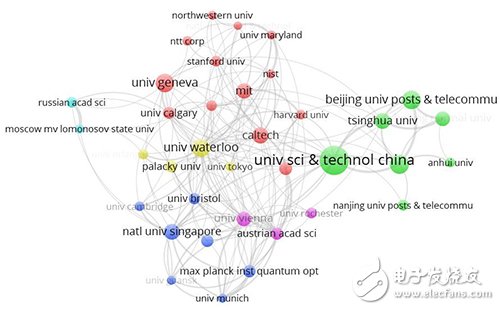

中國在量子通信領域發表的論文遙遙領先于其他國家地區 (來源:博客)

2000年,中國在850納米的單模光纖中完成了1.1公里的量子密碼通信演示性實驗,到2004年,中國科學家在北京與天津之間成功實現了125公里光纖的點對點的量子密鑰分配,2005年,中國創造了13公里的自由空間雙向量子糾纏分發世界紀錄,同時驗證了在外層空間與地球之間分發糾纏光子的可行性。2009年,成功實現了世界上最遠距離的量子態隱形傳輸,證實了量子態隱形傳輸穿越大氣層的可行性,同年8月,在合肥構建了全球首個全通型量子通信網絡,實現了實時語音量子保密通信。2010年,中國成功實現了16公里的量子態隱形傳輸,比原世界紀錄提高了20多倍。

中國科學技術大學、中國科學院以及北京郵電大學在論文發表數量上有著巨大優勢。 ( 來源:博客)

在中國這個市場最大、資源最雄厚的地方,量子計算如野火一般燒遍各個領域,為焦土中的萌芽積攢下最肥沃的養料。尤其是在量子通信方面,中國在研究、應用方面所獲得的成就全面領先于其他國家地區。除了墨子號的發射之外,現在,北京和上海之間建造的長約2000公里的“京滬干線”是世界上第一條量子通信網絡。

與此同時,在通信之外的領域,量子計算同樣也有著誘人的吸引力。

在航空領域,洛克希德·馬丁之所以采購 D-Wave 的機器,就是因為先有的經典計算機在進行飛機軟件實驗時往往力不從心,無法應付大量繁復的數據。同樣的道理,NASA 也早早意識到了量子計算在分析外太空行星軌道數據方面的巨大優勢,也早早地和 D-Wave 建立起了合作關系。

在天氣氣候方面,量子計算也有著讓人期待的表現,在處理計算大規模數據方面的優勢使得人們對于天氣氣候模型的認識了解更深入及時的話,那么就能帶來更準確的天氣氣候預報,而更準確的預報必然提高自然氣候災害的預防力度和治理效率,實際上密切關系著人們正常的生活工作。Google 的工程總監曾經如此評價道:“我們相信量子計算可以解決許過最具挑戰性的計算機科學問題……如果我們想創造更有效的環境政策,我們就需要更好的模型來了解氣候究竟發生了什么。”

在制藥、生物科技方面,量子計算儼然一副救世主的面貌。這些行業推出一款可上市產品必然會經歷一個漫長的實驗分子結合的過程,而往往這些實驗又以失敗告終,因此,通過量子計算來節省大量的時間和成本不僅有利于這些公司的商業訴求,反過來也能極大地降低抗癌藥等高價藥的成本,最終幫助到普通病患。而在可以預見的未來,基因層級的分析實驗等必然會成為醫學研究的主要方向之一,而這同樣需要借助到量子計算的力量。

事實上,量子計算同樣能夠推動人工智能和機器學習等的演化進步,從而實現高科技技術之間的協同效應。

1999年,阿拉姆·哈羅(Aram W. Harrow)、阿維納塔·黑斯登(Avinatan Hassidim)及賽斯·羅伊德(Seth Lloyd)共同發表論文提出了一種嶄新的量子算法以解決線性方程式系統,經典算法所需要的時間為O(Nk),而該算法能將時間縮短至O(log(N)k2)。

機器學習就是識別系統中數據呈現出來的趨勢,其主要任務就是在高維向量空間(high-dimensional vector spaces)里對數據進行操控和分類,經典機器學習的算法受制于數據量和空間維度所決定的多項式時間,而量子計算機則能通過利用張量積的空間(tensor product spaces)來操控高維向量。

這上述被稱之為 HHL 的量子算法正好可以施用于支持向量機(support vector machine),而羅伊德參與的另一篇論文指出,所有的量子支持向量機都能被用作進行大數據分類,而且較之經典計算機在速度上有顯著的優勢。

而今,自動汽車、自動駕駛、腦機交互、自然語言處理乃至線上廣告、搜索引擎、推薦系統等都是機器學習的熱門領域,從這一點來說的話,我們可以毫不夸張地說,量子計算實際上決定了包括特斯拉、Google、微軟、Amazon、Facebook等公司在未來的發展方向和趨勢。

實際上,如果我們留意墨子號報道的話就會發現,在中國的量子衛星項目中,阿里量子隱形傳態實驗站也是地面科學應用系統的重要組成部分。

而早在2015年,阿里巴巴就與中國科學院聯合成立了量子計算機實驗室。

根據他們的規劃,到2025年,量子模擬將達到當今世界最快的超級計算機的水平,初步應用于一些目前無法解決的重大科技難題;到2030年,研制具有50~100個量子比特的通用量子計算原型機,自主研發物理層設計、制造及算法,全面實現通用量子計算功能,并應用于大數據處理等重大實際問題。

除了處理購物網站頁面搜索、購買、交易等方面產生的巨大數據之外,對這家中國目前市值最高的互聯網公司而言,量子算法最大的價值和意義在于更好地利用這些數據產生更大的效益。

從金融、共享經濟再到文娛產業,所有的這些產品與服務實際上都和中國互聯網用戶的數據息息相關,而中國的互聯網用戶又是全世界最龐大最復雜的群體,要優化甚至商業化這些數據,僅僅依靠經典計算機或者經典算法或許還能應付當前的局面,但要如阿里巴巴量子計算實驗室創始人所言成為橫跨3個世紀的百年企業的話,它無疑需要更具前瞻性和戰略性的技術作為儲備和殺手锏。

對它而言,對Google、微軟、特斯拉等公司而言,它們都是抱著同樣的心理。

而這亦是促使從我們這個漫長故事開頭的奧斯特到麥克斯韋再到普朗克、玻爾以至圖靈、休爾、格羅夫到今天的潘建偉等人成為時代風云人物的原因。

在歷史的巨浪中,他們看見了浪花中所蘊含的方向和潮流,而后便緊緊追逐而去,他們知道,自己在當下的選擇和堅持不僅是自己未來的一部分,更重要的是,還會成為未來與歷史的濃墨重彩的一部分。

如果說量子計算時代已經到來的話,我們不得不說,至今我們依然沒有一臺真正公認的量子計算機問世;如果說量子計算時代還很遠的話,我們又必須承認,利用量子計算技術產生的成果正越來越多地應用到我們的生活之中去。

這是量子計算的故事,也是歷史的故事。

(本文系BT傳媒·《商業價值》雜志2016年10月刊封面文章,網絡獨家首發鈦媒體,記者/胡勇)

電子發燒友App

電子發燒友App

評論